El cerco sobre los hijos de Joaquín Guzmán Loera ha vuelto a cerrarse. Esta vez, el blanco es Jesús Alfredo Guzmán Salazar, alias “Alfredillo”, uno de los herederos directos del imperio que dejó “El Chapo”.

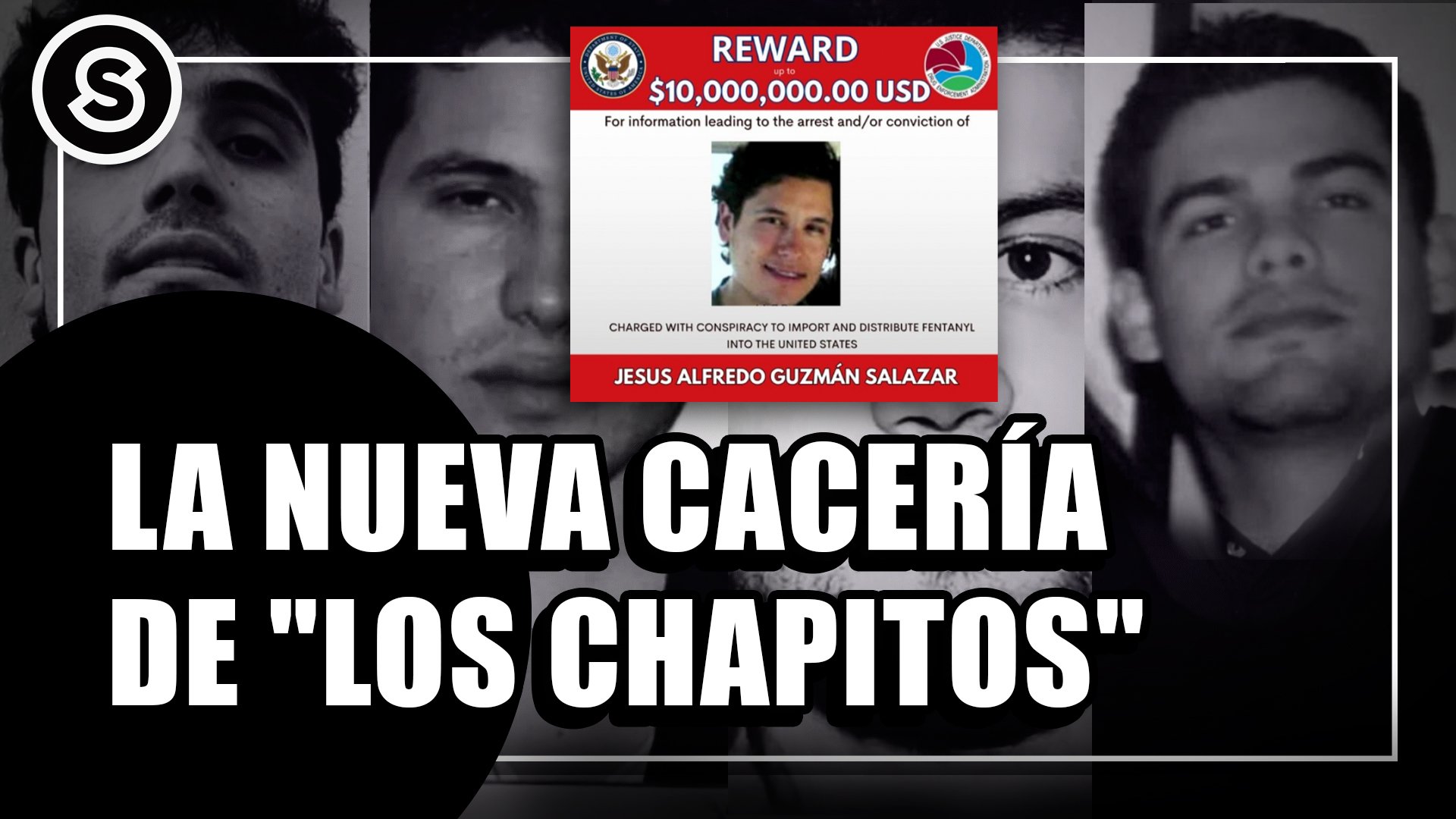

El anuncio llegó como un mensaje breve en la cuenta oficial de ICE, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos: 10 millones de dólares de recompensa por información que lleve a su captura.

“Él y sus hermanos, Los Chapitos, tomaron el control de la facción de El Chapo en el Cártel de Sinaloa, y debe ser considerado armado y peligroso”, escribió la dependencia. Junto al texto, un número telefónico internacional abierto 24/7 para recibir pistas.

Detrás de esas líneas frías hay un rostro que por años se mantuvo en la sombra. Hoy, a los 42 años, Jesús Alfredo aparece expuesto como fugitivo internacional, y con él, la historia de una familia que heredó no solo rutas de narcotráfico, sino también una condena perpetua a vivir bajo la persecución.

En la vida pública de los hijos de El Chapo siempre hubo roles definidos. Iván Archivaldo buscaba mostrarse desafiante; Ovidio heredó el apodo de “El Ratón” y los reflectores del fentanilo; Joaquín Guzmán López terminó traicionando a su propio clan.

Comparado con sus tres hermanos, Alfredillo optó por otro camino: la discreción. Mientras ellos acaparaban titulares, él se mantuvo como un operador silencioso, moviéndose entre Culiacán y Mazatlán, sin exhibirse, pero con mando en las rutas que alimentan el mercado más rentable: el de las drogas sintéticas.

Solo un escándalo lo antecede. El 15 de agosto de 2016, su nombre saltó a los medios cuando hombres armados del Cártel Jalisco Nueva Generación irrumpieron en un restaurante de Puerto Vallarta y se lo llevaron junto con un grupo de acompañantes.

No hubo disparos. Todo ocurrió en silencio. Los comensales apenas entendieron lo que pasaba cuando vieron a los hombres salir con su presa. Durante cinco días no se supo nada. Alfredillo apareció vivo, sin que se revelaran las condiciones de su liberación. El episodio fue leído como una declaración de guerra: el CJNG, bajo el mando de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, había osado tocar a un hijo de El Chapo, y dentro de esa operación, según los expedientes, estuvo la mano de Jesús Alfredo Beltrán Guzmán, “El Mochomito”, primo de Alfredillo e hijo de Alfredo Beltrán Leyva.

Ese secuestro fue un recordatorio brutal de que en el mundo del narcotráfico no existen vínculos seguros y que ni siquiera la sangre garantiza lealtad. La familia puede ser un refugio, pero también la primera en clavar la daga.

Años más tarde, la herida más profunda no vendría de un cártel rival, sino desde adentro. Primero, en 2018, la DEA lo incluyó entre los más buscados, acusado de conspirar para importar y distribuir cocaína, heroína, metanfetaminas y marihuana. Los reportes más recientes lo describen como el encargado de coordinar el tráfico de químicos desde Asia, la materia prima que convirtió a Los Chapitos en el epicentro de la crisis del fentanilo en Estados Unidos.

Después, el 5 de enero de 2023, la historia comenzó a cambiar con la captura de Ovidio Guzmán en un operativo militar en Culiacán. Meses después, en septiembre, fue extraditado a Estados Unidos y decidió cooperar con las autoridades para evitar un final similar al de su padre, condenado a cadena perpetua en una cárcel de Colorado.

Un año más tarde, en septiembre de 2024, la traición la firmó Joaquín Guzmán López, hermano de Alfredo, con el secuestro y entrega de Ismael “El Mayo” Zambada —socio histórico de su padre— a las autoridades estadounidenses.

Ese golpe fue devastador, pues no solo derrumbó una alianza que había sostenido al Cártel de Sinaloa por décadas, sino que encendió una cruenta guerra que se mantiene hasta el momento. Desde entonces, la tierra en Culiacán, Navolato, Badiraguato y sus alrededores quedó marcada por retenes, emboscadas y comunidades desplazadas.

En ese escenario, el nombre de Alfredo apareció en informes de inteligencia como uno de los encargados de sostener alianzas armadas y de asegurar la llegada de químicos para la producción de fentanilo. No era la cara visible: él era la mano que sostenía los insumos que mantenían viva a la organización.

Para julio de 2025, Ovidio se declaró culpable en Chicago y aceptó colaborar con las autoridades. Entregó información sobre laboratorios, rutas y vínculos políticos. Cada palabra pronunciada en esa corte puso en riesgo a sus hermanos, en especial a Iván Archivaldo y Jesús Alfredo.

Pero la historia se remonta aún más atrás. Mientras Alfredo buscaba moverse en silencio, Iván Archivaldo eligió mostrar su poderío. Fue señalado como el organizador del “Culiacanazo” de 2019, cuando comandos armados sitiaron la ciudad para liberar a Ovidio.

En los organigramas criminales, de los Chapitos que aún quedan libres, Iván es el rostro que desafía y Alfredo la sombra que asegura la maquinaria. Ambos, hoy por hoy, son los nuevos fugitivos millonarios.

La recompensa por Jesús Alfredo no es un hecho aislado. Forma parte de una ofensiva mayor: juicios abiertos en Illinois y Nueva York, sanciones que ahogan la red empresarial que los sostiene y recompensas millonarias que buscan quebrar su círculo más cercano.

Washington coloca a Los Chapitos como los principales responsables de la epidemia del fentanilo, que cada año cobra miles de vidas en Estados Unidos. Para el discurso oficial, ya no son solo narcotraficantes: son enemigos públicos al nivel de organizaciones terroristas. Los hijos de Joaquín Guzmán Loera heredaron algo más que rutas y dinero: heredaron un apellido maldito.

Desde la sentencia de El Chapo en Nueva York en 2019, el apellido Guzmán se volvió sinónimo de persecución. Para la justicia internacional, representa una organización que no ha muerto; para las comunidades donde aún ejercen poder, un emblema temido; y para los hijos, una condena que los persigue hasta el último rincón del mundo.

El apellido pesa como un sello: entre sus seguidores, como símbolo de poder; y para las agencias estadounidenses, como objetivo a destruir.

La descripción para lograr su captura es mínima: un hombre de 1.75 metros, cabello y ojos castaños. Su último paradero conocido: Culiacán, Sinaloa.

Pero detrás de esa ficha del ICE hay más que un retrato burocrático. Está la historia de un hijo que vivió años en la sombra, que sobrevivió a un secuestro, que heredó la guerra de su padre y que hoy camina como fugitivo con un precio de 10 millones de dólares sobre su cabeza.