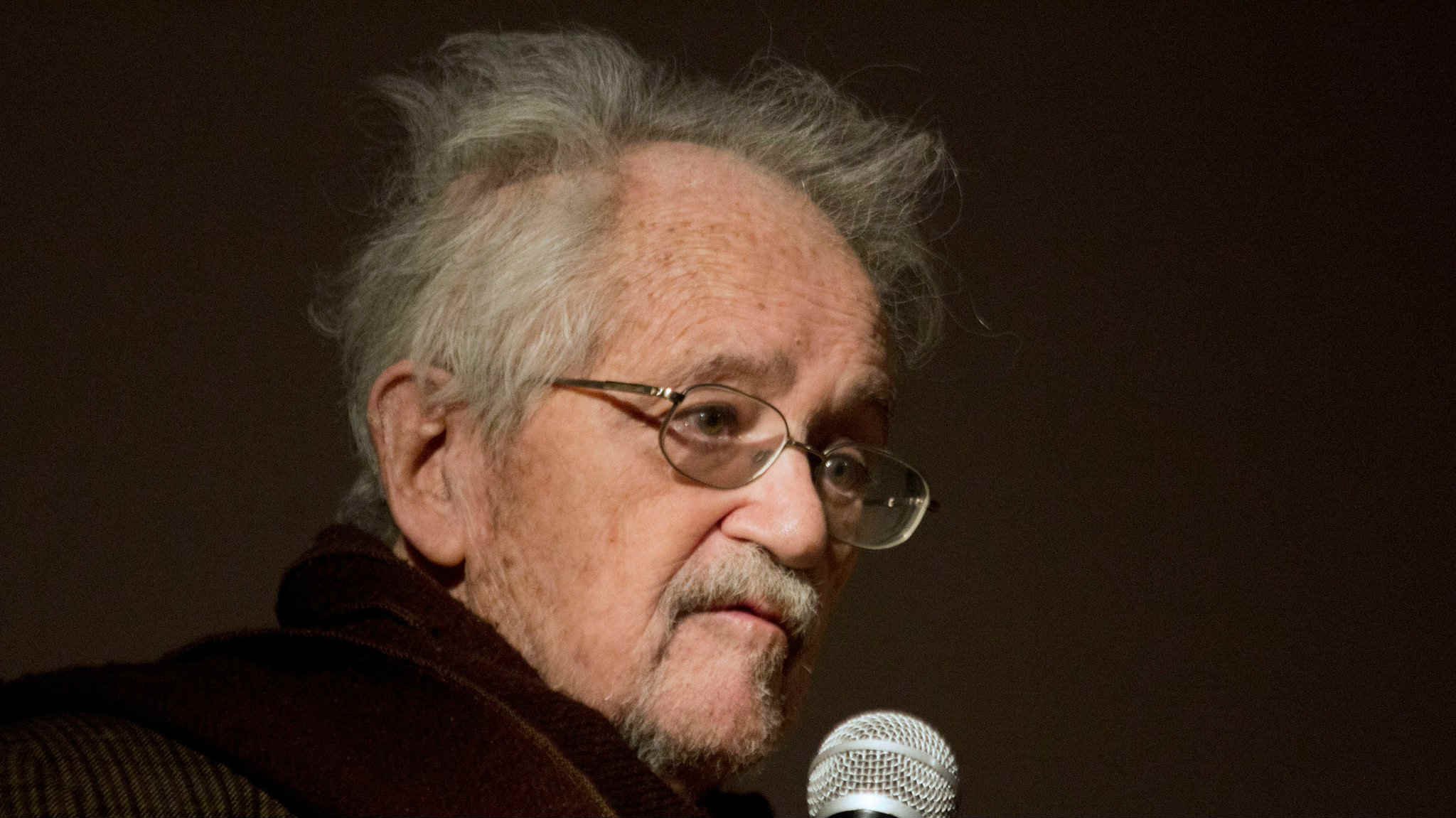

Nació hace 85 años en Santander, España, pero José de la Colina eligió ser mexicano desde su llegada al país en 1941, a los siete años de edad, en aquella emigración histórica procedente de la vieja Europa a causa de la dictadura de Francisco Franco. En México se formó como escritor y aquí ha publicado todos sus libros. En marzo cumplió sus ocho décadas y media de vida. Con este ensayo de uno de los críticos literarios más respetados del país, esta sección cultural celebra su trayectoria escritural.

En una carta dirigida a Juan José Arreola en 1956 (publicada por la revista de la UNAM) el joven escritor José de la Colina, entonces con 22 años, se describió a sí mismo: "sólo tengo una cosa que rara vez tienen los críticos: entusiasmo". Ese entusiasmo crítico se apagó hoy. pic.twitter.com/MPQVnGm06q

— Edgardo Bermejo Mora (@edgardobermejo) November 4, 2019

Quienes empezamos a leer literatura en los años sesenta del siglo pasado descubrimos a José de la Colina en la serie “Ficción”, de la Universidad Veracruzana, que creó Sergio Galindo en Xalapa. Por esto sus libros se asocian en mi memoria con Polvos de arroz de Sergio Galindo y El norte de Emilio Carballido, ambos de 1958; El lugar donde crece la hierba de Luisa Josefina Hernández y Benzulul de Eraclio Zepeda, los dos de 1959; Dormir en tierra de José Revueltas, Ciudad Real de Rosario Castellanos, Diario de Lecumberri de Álvaro Mutis y Nuevo mundo de Luis Cardoza y Aragón, todos de 1960; Diario semanario y poemas en prosa de Jaime Sabines y Deméter de Agustí Bartra, ambos de 1961; Los invitados de piedra de Jorge López Páez y Los muros enemigos de Juan Vicente Melo, de 1962; Ocnos, de Luis Cernuda (1963)…

Eran volúmenes cuya portada estaba hecha con cartulina dura y opaca. La lista fue grande y he consignado sólo algunos títulos, porque son los que se mantienen unidos en mi mente. Podría decir que fueron los que más me gustaron, pero faltaría a la verdad. No sólo porque algunos autores citados continuaron publicando en la misma colección ?como el mismo Pepe de la Colina?, sino porque el recuerdo se refuerza con un detalle editorial: en 1964, año en que Sergio Galindo abandona la dirección de la Editorial de la Universidad Veracruzana, los títulos de la serie empiezan a aparecer con camisa y sus primeros títulos fueron La semana de colores de Elena Garro y Donde mi sombra se espanta de Ramón Rubín.

Se nos fue Don José de la Colina (1934-2019).

— El Jools (@Jools_Duran) November 4, 2019

Con textos rabiosos lo vamos a recordar, como el de la semana inaugural de Cineteca en el lejano enero de 1974: pic.twitter.com/D4yprrcnEk

La colección “Ficción”, de la Universidad Veracruzana, como puede verse por los autores citados arriba, recibió a una buena cantidad de refugiados españoles, o hijos de ellos.

Ven, caballo gris (1959), que está cumpliendo 60 años de haber aparecido en la colección creada por Galindo, habla de un prosista eficaz y sobrio, riguroso y lírico. En estos cuentos, forma y contenido son especialmente notables. Pepe es aquí un maestro del instante. En “La cabalgata”, que sucede en la Edad Media, todo transcurre en unos momentos que invocan tres tiempos diferentes. Un caballero se lanza al asalto de un castillo y siente reserva porque lo ata a la vida el recuerdo de una mujer que es la esposa de un amigo de su padre. Los recuerdos fluyen por la mente del caballero que añora a la esposa del amigo de su progenitor y, por su tardanza para lanzarse al combate, siente que ha traicionado el honor, tan caro a su padre. Esto es lo que dice el cuento, pero lo virtuoso está en la manera de contarlo, en la descripción de armas, banderines y estandartes, el bufar de los caballos y el estruendo de las espadas y los cascos. Sobre esto se cierne el recuerdo de la muerte reciente del padre, su hombría y la evocación del baile en donde conoció a la mujer prohibida.

José de la Colina, Héctor Vasconcelos, Marijo Paz, @CSaizar y Paulina Lavista en el Centro Cultural Bella Época.

— Consuelo Sáizar (@CSaizar) November 4, 2019

Marzo, 2009.

Gracias a Carlos Cisneros, por hacerme llegar este testimonio gráfico. pic.twitter.com/hpkIah8Exh

Las intensas vidas interiores de sus personajes contrastan con la sordidez de sus vidas y sus actos. “Ven, caballo gris” se ubica en la Ciudad de México y su personaje es un anciano que militó en las fuerzas revolucionarias, pero languidece en una vecindad abandonada. En los cuentos de este libro el recuerdo y el ensueño ocupan, al menos, la mitad del relato.

“Caballo en el silencio” y “Los Malabè”, con prosa burilada y descripciones magníficas (“el aire esponjado y vegetal de la jungla”) dan cuenta de la llegada de los españoles al Caribe, mismos que siguen al continente su periplo de refugiados.

"Todos somos exiliados: comenzamos expulsados del vientre materno, luego somos expulsados de la infancia, de la juventud, etcétera. Yo he sido exiliado de España, de Francia, de Bélgica, de Santo Domingo, de Cuba, de México". Adiós al maestro José de la Colina (1934-2019) pic.twitter.com/bLW0WVDfBp

— Gilberto Valadez (@gilbertovaladez) November 4, 2019

Los cuentos de este volumen, por sus lecciones de estilo, por sus escenarios y la condición de sus personajes me hicieron pensar en La plaga del crisantemo (1960), de Arturo Souto Alabarce, hijo de refugiados españoles que siguió una ruta parecida a la de José de la Colina por el Caribe, los desiertos del norte de México y la gran ciudad capital. Esto y la recreación de episodios históricos también los hermanan.

En La lucha con la pantera (1962),

siguiendo a Pavese, De la Colina equipara la selva con la ciudad y a la mujer

con la pantera. Mezcla planos y transita entre aborígenes y clientes de café;

mezcla hojas enormes y mesas. Los ruidos de una sinfonola se sobreponen a los

murmullos de la selva. Todo para decir que el narrador espera a una muchacha de

atributos felinos. El virtuosismo del lenguaje y la construcción de la historia

me hacen coincidir con un tópico en el que no creo: el tema no importa; lo

fundamental es cómo se desarrolla.

En los cuentos de El espíritu santo, que

reúne el trabajo narrativo que va de

1965 a 1977, la excelente prosa que lo dio a conocer se mantiene y, en un

extraordinario cuento llamado “Los viejos”, vemos a los españoles que hicieron

la América instalando panaderías, cantinas y tiendas de abarrotes, ya recluidos

en un asilo, enfermos, achacosos, necios, desmemoriados, pícaros, medio ciegos,

medio sordos…

Antología con excelentes microrrelatos de José de la Colina, «un escritor singular, uno de nuestros mejores prosistas», según Octavio Paz.https://t.co/GISrUSL3nY pic.twitter.com/0qeQiQ77yh

— Menoscuarto (@menoscuarto_ed) October 1, 2019

En Tren de historias (1977–1989) el

trabajo periodístico influye en el narrador minucioso y coruscante. Ahora

produce cuentos ensayísticos y minificciones: Sherezada no era narradora por

vocación, sino por necesidad; a ella se debe la técnica del folletín y de la

telenovela. El álbum de Lilith (1980–2000) entrega una nostálgica recreación de

la Ciudad de México en las décadas de los años cuarenta y cincuenta del siglo

pasado. En “La princesa del café de chinos” el recuerdo ya no transita al

cuento, sino a la crónica periodística.

Si Max Aub escribió Crímenes ejemplares

(1972) para hacer un muestrario de las extrañas razones que mueven a los

asesinos (“juré hacerlo con el próximo que pasara un billete de lotería por mi

joroba”), Pepe de la Colina recrea el instante en que mueren Edgar Allan Poe,

Oscar Wilde y King Kong porque el instante final aglutina todo lo que fueron,

padecieron y ejemplificaron estos dramáticos personajes. También, como Max Aub,

José de la Colina podría decir: “Soy escritor español y ciudadano mexicano”.

Gérard de Nerval en versión, entre otras, de José de la Colina, en bellísima edición de El Tucán de Virginia. pic.twitter.com/yQQV4FOHgx

— Armando Glez.Torres (@Sobreperdonar) September 25, 2019

El trabajo periodístico de José de la Colina consiguió que su labor de cuentista se diversificara y se volviera alada. Su trabajo narrativo puede seguirse en el volumen Traer a cuento. Narrativa (1959–2003), que no recoge su primicia de la colección “Los Presentes”, que editó Juan José Arreola. Su dilatada práctica periodística lo convirtió en un maestro del ensayo literario y del ensayo cinematográfico, aunque él llegara a afirmar, en una reveladora autoentrevista, que el periodismo lo “vampirizó”. Para que todas estas muestras de manejo del idioma, de la cultura y del ingenio no se perdieran en las hemerotecas, De la Colina preparó dos tomos: Un arte de fantasmas, que borda magistralmente sobre sus grandes pasiones (Humphrey Bogart, Marlene Dietrich, el vampiro, Alfred Hitchcock, James Dean, Chaplin…) y De libertades fantasmas o de la literatura como juego, que entrega algunos de sus ensayos literarios más conocidos. En ello se cuelan el humor, el ingenio, el pun (sonetorpes, sonetorvos) y hasta la greguería (“la irrisoria torre de marfil o de mandril donde habitan…”), sin contar su sorprendente soneto a la gripe…

Este repaso nos dice que José de la

Colina ha sido un gran cuentista, sí, pero también un periodista de los de

antes, mundano, como Renato Leduc y José Alvarado, de quien, por cierto, hizo

una antología: Prosa sin que (2011), en donde se hermanan, como en el propio De

la Colina, la creación literaria y la creación periodística. Es preciso

suscribir aquí lo que ya apuntó Gabriel Zaid para De la Colina: su trabajo

periodístico consuma “el artículo como obra de arte”.

Traer a cuento. Narrativa (1959–2003), Un

arte de fantasmas y De libertades fantasmas o de la literatura como juego fueron

publicados por el Fondo de Cultura Económica. El primero en 2004 y los segundos

en 2013.

Los libros fantasma, escribe José de la Colina, son elementos de ficción tan legítimos como los personajes imaginados, las personas reales, los sueños y los estados de ánimo, que cumplan su cometido en la obra literaria. https://t.co/BbDBbI0TXr

— Letras Libres (@Letras_Libres) June 30, 2019

Con información de Notimex.